〇この記事を読むのに必要な時間は約9分57秒です。

相続のご相談をお受けしていると、中には「遺産分割」を「財産分与」を混同されている方もいるように思います。

遺産分割は、相続が発生したときに相続人間で財産を分け合う手続をいいます。遺言書に従い行うケース、相続人間で協議や調停・審判を経て行うケースがあります。

これに対して、財産分与は夫婦が離婚するときに婚姻期間中に形成した財産を分配する手続をいいます。こちらも分与の内容は夫婦間で協議し、同意できなければ調停・審判により決めることもあります。

このように、遺産分割と財産分与は問題となる場面が異なる手続です。

本記事では相続時の「遺産分割」について、基本事項を解説いたします。

まず、被相続人(亡くなった方)が生前に遺言をのこし、相続財産の分け方を指定しておく方法があります。遺言書があれば、原則として遺言に従って相続財産を分け合っていくことになります。

ただし、遺言書が形式的な要件を満たしていない場合や、遺言書作成当時に遺言者の遺言能力がない場合、および遺言書が偽造されたものである場合には遺言は無効となりますし、仮に有効な遺言であったとしても指定された遺産分割方法が遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求がなされることで分け方が変わるケースもあります。

遺言の効力についてはこちらの記事もご覧ください>>『遺言の無効・有効について』

遺言が残されていなければ、相続人全員で遺産をどのように分け合うかを協議すること(遺産分割協議)が必要です。

そして、分割方法がまとまったら遺産分割協議書を作成します。協議書の作成自体が法律で義務付けられているというわけではないのですが、実務上、預金の名義変更や不動産の所有権移転登記(相続登記)を行う際には金融機関や法務局に対して相続人全員が同意した手続内容であることを書面で証明できなければ取り扱ってもらえないからです。

こうした遺産分割協議書の持つ役割から、遺産分割協議は必ず相続人全員が参加しなければなりませんし、協議書にも全員の署名と実印の押印(手続の際に印鑑証明書を添付して提出すること)が必要になるというわけです。

遺産分割協議書の記載項目や作成の注意点についてはこちらもご覧ください。

相続人間で協議がまとまらない場合や話し合いに応じてくれない相続人がいる場合などは家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停委員を介した話し合いで相続財産の分け方を決める方法があります。

そして、調停でも意見の対立が続いて相続財産の分け方が決まらなければ調停は不成立となり、審判手続へ移行します。遺産分割審判では当事者の主張や提出された証拠をもとに裁判官が遺産分割の方法について判断を下します。

調停・審判についてはこちらもご覧ください。>>『遺産分割調停と審判』

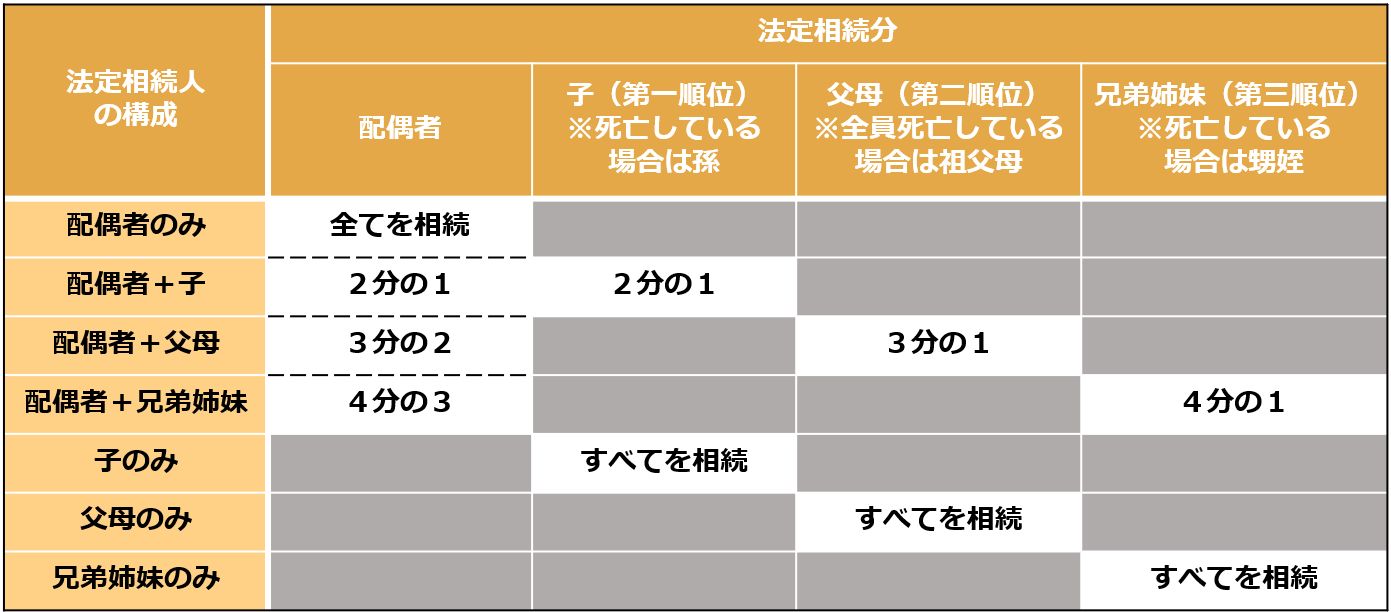

相続人が相続財産をどれだけ取得するかの割合については、法律(民法)に定めがあります。この定められた割合が「法定相続分」と呼ばれています。特に遺言で相続財産の分け方が指定されておらず相続人間で遺産分割協議をする場合には、この法定相続分を目安に進めていくことになります。

民法では、被相続人との関係性に着目して以下のように法定相続分を定めています。

例えば、配偶者と子2人のケースでは「配偶者に2分の1、子に4分の1ずつ」、配偶者と子3人のケースでは「配偶者に2分の1、子に6分の1ずつ」になります。

法定相続分は必ずしも従わないといけないものではなく、遺産分割協議の際に全ての相続人が同意すれば、異なる割合での相続も可能です。また、被相続人が遺言で指定した相続分(指定相続分)は法定相続分に優先します。

さらに、生前贈与や遺贈により利益を得た相続人についての「特別受益」、生前に相続財産の維持・増加に貢献してきた相続人についての「寄与分」による調整がされる場合も、法定相続分とは異なる分け方になります。

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください>>『特別受益と寄与分』

相続人間で遺産分割の内容を決める際には、以下のような選択肢を考えるとよいでしょう。

現物分割は、相続財産を物理的に分ける方法です。現金・預貯金を決定した相続割合に従い各相続人に分配することがその典型ですが、被相続人名義の土地を分筆したものを各相続人が取得することも現物分割にあたります(実際には土地は分筆により価値が下がって使い勝手も悪くなることが多いため、後述の代償分割や換価分割が選択されることが多いです)。

代償分割は、一部の相続人が相続財産を取得し、代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば相続財産の大部分を物理的に分けることが困難な不動産が占めていて法定相続分通りに分け合うことが難しいような場合にはよく採られており、その不動産を相続人の1人の名義に変更する代わりに相応の代償金を他の相続人に支払うことで解決が図られます。

換価分割は相続財産を売却して代金を相続人間で分け合うというもので、不動産などの「相続財産そのものを手放してでも公平な遺産分割をしたい」という場合に適した方法です。

また、上述の代償分割は、相続財産を取得する相続人に代償金を支払う資力があることが前提となるため、代償金を支払える相続人がいなければ別の方法を考える必要がありますが、そのようなときにも換価分割が選ばれることが多いです。

共有分割は、相続財産を複数人の相続人の共有名義にする方法です。例えば、収益不動産から得られる収入も含めて平等に分け合いたいような場合に選択の余地がありますが、売却や大規模な改修の際に共有者全員の同意が必要になる、管理費用や固定資産税の支払いも共同で行うことになる、相続人が亡くなるとさらに共有名義人が増えていく、というように後からトラブルを生むリスクを放置することにもなりがちなため、実務上は避けられることの多い方法です。

被相続人が生前に住んでいた自宅など、不動産が相続財産に含まれるケースは多いです。

そして不動産はその性質上、均等な分割が難しい財産であることから、相続人間でどのように分け合うか、協議が難航する原因にもなりがちです。

特に、

✅ 相続人の人数が多い

✅ 被相続人のさらに上の世代から名義変更がされていない

✅ 相続財産全体の価値の大半を不動産が占めている

✅ 被相続人名義の家に現在も住んでいる相続人がいる

…といった場合には相続人調査に時間を要したり、相続人間の利害が対立したりといったトラブルのリスクが高いといえるでしょう。

相続財産に不動産が含まれる場合に起きやすい問題についてはこちらの記事もご覧ください。

「遺産分割の問題」と一口にいっても、その内容は「協議をしようとしない相続人がいる」「遺言書の効力を争っている」「法定相続分を無視する相続人がいる」「不動産を誰が取得するかで揉めている」…など様々です。

それぞれの事案でどんな方法が相続人の皆様にとって最適な解決を導くかは異なりますし、相続人調査や財産目録の作成など、遺産分割の準備段階にも慣れない方には分かりづらい手順があります。

そこで、遺産分割が必要になったら、お早めに専門家のアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、

✓相続人調査・相続財産調査

✓相続開始後の相続人間の紛争(協議、調停、審判)

✓分割方法決定後の相続手続

のいずれについてもご相談をお受けしております。また、登記手続や相続税に関してご不安な点があれば連携している司法書士、税理士とともに解決にあたらせていただきます。

遺産分割について分からないことやお悩みのある方は、相続問題の解決実績豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。